花より、、、

2017年4月12日 水曜日

4月も中旬にさしかかり、桜も散り始めてしましました。

桜の見ごろは本当に一瞬ですが、今年は雨が続き非常に残念です。

あいにくの雨でも、桜の名所はどこも賑わいますが、

当法人は滋賀にて桜を楽しみました。

4月8日、

美味しいいちごに近江牛、そして見ごろの桜を求めて全員で滋賀県に日帰り旅へ。

まずは、『いちご狩り』で旬のいちごをたくさん頂きました。

伺った農園では普段スーパーでは目にしない4種類のいちごを頂く事ができ、それぞれの味の違いを楽しみました。

各自お気に入りのいちごを見つけて、気づけばあっという間にお腹いっぱいに、、、

続いては、近江牛のお店で昼食。

前菜から近江牛を頂き、メインではステーキにハンバーグ。

どれも絶品で、話すことも忘れて贅沢な昼食を頂きました。

美味しい昼食にお腹も心も満たされ、最後に向かったのは琵琶湖博物館。

琵琶湖の歴史から琵琶湖に生息する生物について、子どもも大人も一緒に楽しく学べるよう工夫されています。見るだけでなく、「におい」や「感触」を体験することができました。

琵琶湖と言えばブラックバスなどの外来魚のイメージが強いですが、本来の琵琶湖にはこれだけ多くの生物がいるのかと驚かされました。

敷地内にはたくさんの桜があり、琵琶湖を背景に満開の桜を見る事ができました。

その綺麗な景色をお届けしたいと思ったのですが、、、

気づけばこの日は一枚も桜の写真を撮っていませんでした、、、

“花より団子”な旅行記となってしまいましたが、桜が見られるのもあと少しです。

今週末も天気が心配ですが、見納めに足を運んでみられてはいかがでしょうか。

雇用保険料が下がりました

2017年4月7日 金曜日

随分と待たされた桜が、ようやく満開となりました。

入学式の写真にも映えて、素敵な1枚が撮れた方も多いのではないでしょうか。

4月は法改正が多いので、なんとか全て皆様にお伝えできればと思っておりますが、

まずは、身近なところからお知らせです。

■雇用保険料率の引下げ

平成28年度に引き続き、平成29年度も雇用保険料率が下がりました。

4月分の雇用保険料から、新しい料率での保険料となります。

平成29年度の雇用保険料率について

ところで、「4月分の雇用保険料から」とは、次のどれのことでしょうか?

① 3月に締めて、4月に支給する給料から

② 4月に締めて、4月に支給する給料から

③ 4月に締めて、5月に支給する給料から

正解は、②と③です。

労災や雇用保険料は給料の「確定日」ベースで計算をします。

(社会保険は「支給日」ベースです)

賃金締切日に給料が確定すると考えると、わかりやすいかと思います。

たとえば・・・

① 3月31日締め、4月25日支払 → 平成28年度の雇用保険料率で計算をします

② 4月15日締め、4月25日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします

③ 4月15日締め、5月10日支払 → 平成29年度の雇用保険料率で計算をします。

①②のように支給日が同じでも、賃金締切日によって保険料率は変わります。

(厳密にいうと、賃金締切日が月をまたぐ②と③は、3月労働分と4月労働分とで保険料率を変えて計算するのですけれどね・・・)

労働保険の年度更新も、4月から翌年3月に確定した給料を基に保険料を計算します。

給与ご担当の方は、ご注意ください。

さて、先週末は事務所全員で、リクリエーションへ行ってきました。

次回はそのご報告ができるかと思います。

どうぞお楽しみに・・・

情報共有のために

2017年3月31日 金曜日

さらに春が近づき、暖かくなってきました。桜も今週末にはいよいよ開花というところでしょうか。

そんな花もほころぶ季節、当法人では新たなスタッフを募集中です。

詳細は3つ下の記事をお読み下さい。

これから一緒に頑張っていただける方のご応募をお待ちしております!

さて、現在こちらには7名のスタッフがおりますが、情報・知識の共有強化のための取り組みとして、週に3回長めの朝礼を行い、日々の業務の中で気になったことや疑問点を報告し合う時間を設けています。

書類やパソコンに向かっての作業が主ですので、それぞれの業務について情報交換をする場を持つのが普段は難しくもあります。

ですが、様々あるお問合せや手続きに対応するためにも情報の共有は大切です。

そこで、「その場では全員が必ず発言をする」というルールのもと、今月から情報交換のための時間を特に作ることになりました。

必ず何か話さなければならないというのはもっとプレッシャーになるかと思いましたが、やってみると、毎回何かしら話すことが出てくるものです。

疑問に思ったことはもちろん、役立つ情報についてや、作業のより良いやり方を他スタッフに尋ねてみたりなど、毎回学ぶことが多く、この時間のおかげで知ることができた事柄もありました。

今すぐでなくとも、今後の業務に役立てていけると感じています。

また、入社して比較的日の浅いスタッフには週に1度の勉強会も行われ、皆必要な知識の習得につとめています。

毎日の業務をより良く円滑に進めていけるように今後も工夫を重ね、さらに皆様のお役に立てるようになっていければと思います。

長時間労働の削減に向けての企業の取り組み

こんにちは。ひかり社会保険労務士法人です。

先週、繫忙期の残業の上限は、“1月100時間未満(年間720時間以内)に規制”と報道されました。

そこで、今回はワークライフバランスの実現と、長時間労働の改善に向けて、積極的に取り組んでいる企業の取り組みをご紹介させていただきます。

下記1の「働き方改革実現会議」の資料では、業務の効率化と残業の削減、有休等の取得促進に関する、具体的な事例とその効果について、「1~99人」と「100~300人」の事業規模に分けて掲載しています。

この資料を一覧すると、「業務の効率化」と併せて、「所定外労働時間の削減」、あるいは、「年休取得促進」という課題に取り組んでいる企業が多いことに気づきます。そこで、この3つのテーマの中から、各企業の実践事例をピックアップしてみました。

◆所定外労働時間の削減に関する具体的な事例

<労働時間の短縮>

・ノー残業デーの実施(週1回、月1回、閑散期に年3回など)

・始業時間の繰り上げ(9:00~18:00→8:30~17:30と30分前倒し)

・業務閑散期の終業時間の繰り上げ(17:30→17:00と30分早くする)

<繫忙期の対応>

・年末年始等の繫忙期は、他の支社の応援を依頼(レンタカー会社)

・他部署の応援を依頼

・派遣の活用

◆年休取得促進に関する具体的な事例

・法定の年休の他、有給の特別休暇の取得促進(バースデー休暇等)

・リフレッシュ休暇(建設業:一つの工事終了後、次の工事開始までの数日間)

◆業務の効率化

・会議時間の短縮

・業務に係る労働時間の見える化(無駄な時間の削減)

・業務の平準化(特定の人への業務の集中を回避)

また、下記3の資料では、『業務量が減らないのに残業が減らせるわけがない!』という多くの企業が抱える問題について、業務改善に向けた解決方法をイラスト入りで分かりやすく解説しています。

以下、企業の様々な取組事例は、自社での残業時間の削減や業務の効率化を図る上でのヒントになるのではないでしょうか。

1.企業における働き方改革取組事例(首相官邸「働き方改革実現会議」より)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/meeting/tihousousei_setumeikai/h28-06-24-siryo4.pdf

2.厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」

※業種や事業規模等での検索が可能

http://work-holiday.mhlw.go.jp/case/list.html

3.「働き方を見直せば会社はもっと成長する」

(石川県ワークライフバランス実践虎の巻)https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kodomoseisaku/worklifebalance/documents/wlbtoranomaki.pdf

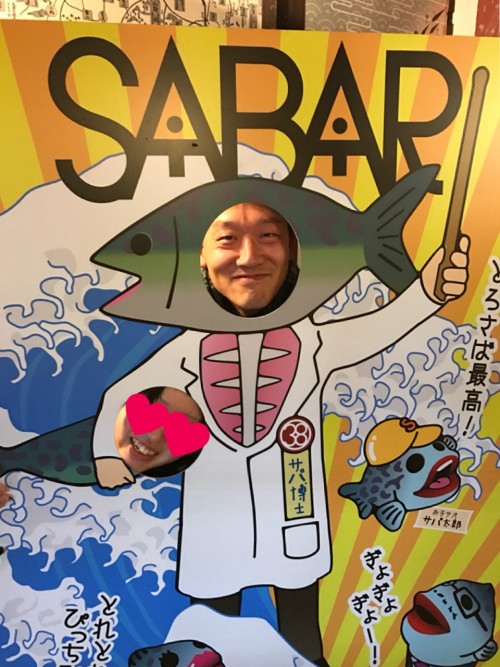

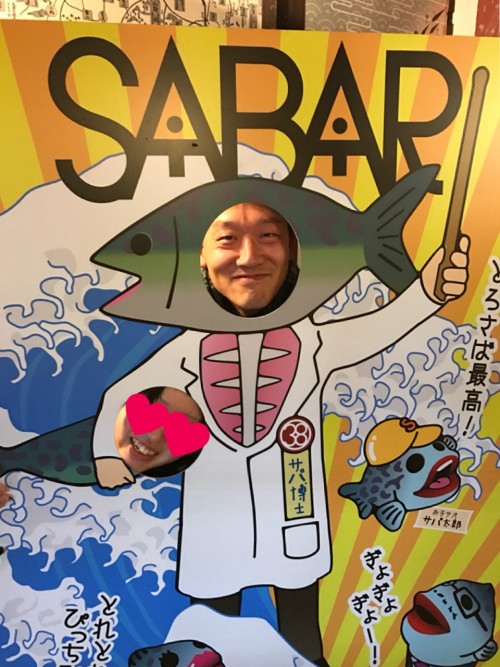

おいしいサバ料理♪

2017年3月16日 木曜日

3月も中旬になり、桜の季節が近づいてきました。

ご入学・ご就職など、4月から新生活を始められる方も多いのではないでしょうか。

私はちょうど半年前にこのひかり社会保険労務士法人に入社し、“新生活”を始めました。

この半年は本当に一瞬のようでしたが、日々学ぶことばかりで充実した毎日を過ごさせて頂いております。

特に12月から1月にかけての「年末調整」は、1年の中でも大きな業務の一つであり、より一層の緊張感をもって業務にあたる日々でした。

そんな緊張感漂う冬が終わり、気づけば春も目前という事で、少し遅くなりましたが法人にて打ち上げを行いました!

スタッフたっての希望により向かったお店は、サバ料理の専門店。

家庭のサバ料理といえば、塩焼きや味噌煮が定番ですが、「から揚げ」に「お刺身」、締めの「漬け丼」など7品をコースで頂き、美味しいサバを堪能いたしました。

最後はお店にあった顔出しパネルで記念の一枚。

楽しい会であったことが伝わりますでしょうか、、、?

春が来ると、「労働保険の年度更新」に「社会保険の算定基礎届」と大きな業務が続きます。

また気を引き締めて日々の業務に勤めさせて頂きますので、

今後ともひかり社会保険労務士法人をよろしくお願い致します。